Menschen von NEBENAN

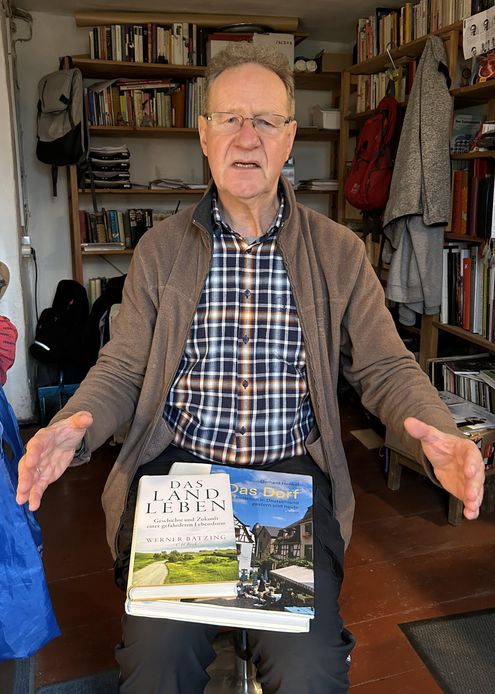

Sein Weg war alles andere als Gerade

Mit Altgriechisch, Noten und Zahlen kennt sich Matthias Reichelt aus

Matthias Reichelt hütet die Schätze im Kirchenkreis

Wie ein beinahe Theologe den Zentralen Runden Tisch „aufmischt“, vom Außenministerium zur Deutschen Angestellten-Akademie wechselt und im Ruhestand Vorsitzender der AG Haushalt und Finanzen im Evangelischen Kirchenkreis Mittelmark-Brandenburg wird.

Matthias Reichelt lebt mit seiner Frau seit 2018 in Saaringen, einem malerischen Dorf direkt an der Havel. Auf der angrenzenden Ackerfläche werden im Herbst Kartoffeln und Gemüse für die eigene Küche geerntet. Sein Bass ertönt in der Brandenburger Stadtkantorei, als Ansprechpartner im Weltladen der Stadt Brandenburg koordiniert er die Ehrenamtlichen, im Förderverein Saaringer Dorfkirche organisiert er Konzerte in der (säkularisierten) Dorfkirche und bringt sich aktiv in der Kirchengemeinde und im Gemeindekirchenrat Klein Kreutz ein. „Kirche war uns immer wichtig. Wir haben uns im Chor und dem Gemeindeleben beteiligt“, erzählt er ganz selbstverständlich.

Berufsausbildung Maschinenschlosser - Landtechnik mit Abitur. ABITUR - das war sein Ziel. „Das war die schlimmste Zeit meines Lebens“, stockend spricht er spürbar berührt von seiner Zeit im Internat in Müncheberg. „Ich hatte die vormilitärische Ausbildung verweigert, war nicht in der FDJ, habe einfach nicht alles mitgemacht. Kaserniert als nicht linientreuer junger Mann, gab es für mich in dieser Zeit nichts zu lachen“. Die ständige Schikane, Aufforderungen, sich zu beugen und einzureihen, haben bis zum Ende der Ausbildung nicht nachgelassen. Standhaft stand Matthias Reichelt die Zeit durch.

Theologiestudium mit Hindernissen

Mit seiner regimekritischen Haltung war die Suche nach einem Studienplatz nicht leicht. 1972 begann er sein Theologiestudium am Sprachenkonvikt in Berlin. Seine kreativen Ideen, seine jugendliche Unbekümmertheit und sein Elan rückten ihn ins Rampenlicht der Aufmerksamkeit der Studienleitung. Als Teilnehmer einer von der Polizei eskortierten Kerzenprozession in Parkas, begleitet durch gesungene lateinische Hymnen, kam es zum ersten Verweis. Der Zweite folgte, als Reichelt mit Studienkolleginnen und -kollegen in barocke Gewänder gekleidet mit Straßenbahn und Bus zur standesamtlichen Trauung zweier Mitstudierenden fuhr.

Wiederholungstaten führten „eigentlich“ zur Exmatrikulation, die aufgrund des drohenden Militärdienstes für Matthias Reichelt aufgehoben und mit einem Strafsemester „Gemeindepraktikum“ belegt wurde. Mit dem Moped trieb er für das Kirchliche Verwaltungsamt Eberswalde Kirchensteuer ein und schmiss schließlich nach 14 Semestern sein Theologie-Studium hin.

Von Kindererziehung bis zum Runden Tisch

Nach einer Übergangsphase zwischen Kindererziehung, Alter Musik und Baubrigade landete er durch den Tipp einer Freundin beim Bund der Ev. Kirchen in der DDR als Ökumene-Referent in der Reisestelle. Über seinen Tisch gingen sämtliche Reiseanträge. Der Staatssekretär für Kirchenfragen hatte darauf stets einen kritischen Blick und Matthias Reichelt musste gut argumentieren und nachweisen, wenn ein Reisepass nach anfänglicher Ablehnung doch noch ausgegeben werden sollte. Mit der Wende 1989 kam unter anderem die Reisefreiheit und Matthias Reichelt wechselte mit seinem damaligen Chef an den Zentralen Runden Tisch. Als Leiter des Arbeitssekretariats des Runden Tisches begleitet er die Gespräche am Runden Tisch und sorgte dafür, dass alles rund lief. „Plötzlich arbeitet man mit Menschen zusammen, die früher „Gegner“ waren“, fügt er hinzu. „Es war eine kurze, intensive, verrückte und interessante Zeit, die mit der Volkskammerwahl im März 1990 bereits Geschichte war“.

IM und OibE

Eine Stippvisite zur SPD-Fraktion in der Volkskammer war von kurzer Dauer und ein neues Kapitel begann. Bis zum Beitritt steigt Reichelt als Referatsleiter im Außenministerium (korrekte Bezeichnung Ministerium für auswärtige Angelegenheiten) ein und organisiert die Arbeit neu. Hier herrschte neben der neuen Leitung des Ministeriums auch noch der alte Apparat und die alten Seilschaften weiter. Es stellte sich heraus, dass viele Beschäftigte im Außenministerium Stasispitzel waren. Sie agierten nicht nur als Inoffizieller Mitarbeitende (IM), sondern rund 300 von ihnen waren Offiziere im besonderen Einsatz (OibE). Eine seiner ersten Aufgaben war es zu Anfang, zusammen mit dem Personalleiter die fristlosen Entlassungen vorzunehmen.

Nach der Deutsche Angestellten-Akademie beim Evangelischen Kirchenkreis engagiert

Schon vor dem Beitritt am 3. Oktober 1990 war klar, dass die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DDR - Außenministeriums nicht übernommen werden und ohne Arbeit dastanden. Was tun mit denen, die plötzlich keine Arbeit mehr hatten? Sie brauchten eine Perspektive. Noch vor dem Beitritt im September 1990 starteten die ersten Info-Veranstaltungen mit Weiterbildungsangeboten und Matthias Reichelt stieg in diese spannende Arbeit ein. Sukzessive und von Anfang an begleitete er diesen Prozess. Er war Gestalter, Organisator, Weichensteller und baute bis zu seinem Ruhestand 2018 an den Strukturen der Weiterbildungsarbeit der Deutschen Angestellten-Akademie, zunächst in Berlin, später in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Durch seine Mitarbeit als Prüfer der Jahresabschlüsse der Brandenburger Innenstadtgemeinden hatten gute Beobachterinnen ein Auge auf ihn geworfen. Seine Affinität zu Zahlen, aber auch seine fast 14-jährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Rechnungswesen, IT und Controlling prädestinieren ihn für seine heutigen Aufgaben im Kirchenkreis.

Sein theologisches Wissen, seine Verbundenheit mit der Kirche, seine Liebe zur Kirchenmusik und seine Lust, aktiv mitzugestalten, unterstreichen seine Eignung.

Seit November 2022 ist Matthias Reichelt Vorsitzender der Arbeitgruppe Haushalt und Finanzen. Hier bringt er ehrenamtlich seinen Sachverstand ein und meint schmunzelnd: „Nach meinen ersten Einschätzungen sind die Finanzen im Kirchenkreis besser als ihr Ruf".

Arbeitsgruppe Haushalt und Finanzen

Die Arbeitsgruppe Haushalt und Finanzen (AGHF - Kurzform AG Haushalt) ist ein Organ der Kreissynode und berät den Kreiskirchenrat (KKR) und die Kreissynode zu Haushalts- und Finanzentscheidungen. Die Arbeit der AGHF hat fachlichen empfehlenden Charakter. An den Beratungen nehmen neben den Mitgliedern der AGHF ein Vertreter des KKR und des Kirchlichen Verwaltungsamtes (KVA) als ständige Gäste teil.

Wenn das Blech erklingt

Sopie Luisa Heese hat mit der Trompete IHR Instrument gefunden.

Im Posauenenchor von Langerwisch-Wilhelmshorst hat Sophie Luisa Heese einen festen Platz (unten rechts)

© Diethelm Baaske

Die 20-jährige Sophie Luisa Heese ist begeisterte Trompeterin. Seit ihrem 9. Lebensjahr ist sie Teil eines Posaunenchors. Ihr damaliger Chorleiter war professioneller Musiklehrer und hat bei der Vermittlung von Musik jugendgemäß gedacht und gehandelt: „Du bist gut, mit dem was Du einbringst. Unperfektes hat auch Raum im Gottesdienst“, war sein Credo. Mit dieser Großzügigkeit und dem Augenzwinkern, wenn nicht jeder Ton saß, gelang für Sophie der Einstieg in eine bis heute anhaltende Liebe zum Blech.

Neben der Trompete hat sie 10 Jahre Akkordeon gespielt. Das hat ihr viel Freude bereitet, aber irgendwann bot ihr die Trompete mehr Perspektive. Nach ihrem Einstieg im Beelitzer Posaunenchor wechselte sie nach Wilhelmshorst-Langerwisch. Bezug zum Ort hatte sie durch die mütterliche Seite der Familie. Außerdem wurde Sophie mit 3 Monaten in ihrem ersten Wohnort Langerwisch getauft. Heute probt sie in genau dieser Kirche. „Der Posaunenchor hat mich durch die Pubertät gebracht. Bei wöchentlichen Proben lernt man sich gut kennen und Diethelm Baaske, der bis heute mein Chorleiter ist, habe ich viel zu verdanken“, resümiert sie. Sie war noch nicht lange im neuen Chor dabei, bis sie auf die erste Bläserrüste mitgefahren und kurz darauf im Landesjugendposaunenchor gelandet ist. Das war ein WOW–Effekt. So viele Trompeten und andere Blechblasinstrumente, dieser volle Klang, die Gemeinschaft unter jungen Menschen mit demselben Interesse – das war ein großartiges Erlebnis! Begeistert fuhr Sophie mit auf die Rüstzeiten, lernte von jüngeren und älteren Musiker:innen, spielte bei Gottesdiensten und Konzerten im Bereich der EKBO mit. Als eine zweite Person für die organisatorische Leitung gesucht wurde, hat sie sich darauf eingelassen und sich engagiert. „Ich wurde offiziell beauftragt. Das ist eine wunderbare Wertschätzung. Es war ja auch viel Arbeit“, sagt sie. Ein wenig Wehmut liegt in ihrer Stimme. Seit sich ihre Ausbildung zur Bestattungsfachkraft dem Ende nähert, schafft sie den hohen zeitlichen Invest nicht mehr, zumal sich ihre Berufsschule in Bayern befindet und sie dort mehrere Wochen im Jahr ist. „Aber es sind sehr viele jüngere Bläser:innen dazu gekommen, die sich jetzt ausprobieren können“ klingt sie sehr zuversichtlich.

Der Landesjugendposaunenchor lädt fortgeschrittene Bläser:innen im Alter von 14 bis 26 Jahren ein, sich gemeinsam an anspruchsvolle Posaunenchorsätze zu wagen. Unter fachkundiger Leitung von Landesposaunenwart Michael Knake treffen sie sich seit 2015 an 3-5 Wochenenden im Jahr zum Proben, Ausprobieren und Gemeinschaft erleben. Neben der musikalischen Leitung gibt es eine ehrenamtliche organisatorische Zweier-Leitung. Sophie Luisa Heese begleitete einen dieser Posten etliche Jahre. Als Ansprechpartner:innen für Interessierte stehen sie zur Verfügung, aber auch für das ganze Rundherum: Die komplette Organisation der Probenwochenenden, von der Unterkunftssuche, der gesamten Kommunikation zwischen den Bläser:innen sowie der Konzertauftritte etc. gehören zu diesem Ehrenamt. „Meine letzte Rüste organisierte ich in Stücken. Wir konnten im Gemeindehaus proben, kochen und schlafen. Konzerte und Gottesdienste haben wir in der Umgebung geblasen, teils zusammen mit den Wilhelmshorsten Bläsern. Das war mit Heimvorteil und einfach toll“, schwärmt sie. Sie bedauert sehr, das Ehrenamt weiterzugeben, ist aber auch dankbar für diese lehrreiche Zeit. Jetzt haben andere Dinge Vorrang.

Was sie aber auf keinen Fall aufgeben möchte, sind die Wilhelmshorster Bläser, der Posaunenchor in Wilhelmshorst-Langerwisch. Der und vor allem die Menschen sowie die gemeinsame Zeit liegen ihr sehr am Herzen.

Weiter Informationen:

Wer mehr zum Landesjugendposaunenchor wissen möchte, bekommt auf der Website der EKBO unter www.posaunendienst-ekbo.de einen intensiven Einblick.

Auf Kirchenkreisebene wird die Bläserarbeit von Kreisposaunenwart Mario Schütt und seinem Stellvertreter Diethelm Baaske ehrenamtlich in hervorragender Weise unterstützt. Beide sind Ansprechpersonen rund um die Nachwuchsarbeit, helfen bei Neugründungen und Fort- und Weiterbildung. Nehmen Sie gerne Kontakt auf über kreisposaunenwart@ekmb.de.

Bleiben und GESTALTEN

„Ich mag die Kirche gerne“, sagt die fast 19-jährige Marlene Naumann und frischgebackene Abiturientin. Sie gehört als Jugendvertreterin dem Beelitzer Kirchengemeinderat an und gestaltet aktiv Kirche mit. Ihre eigene Konfirmation markiert nicht nur das mündig werden ihres eigenen Glaubens, sie rückt mit ihr auch näher an ihre Gemeinde. Sie steht nicht hinter allem, was Kirche anbietet, aber sie liebt ihre Kirche. Sie vermisst in der Kirche vor allem einen Ort, an dem Jugendliche einfach über Gott und den Glauben reden können. Marlene wollte es mit ihrer Konfirmation aber nicht so machen, wie es viele prophezeiten: Christenlehre – Konfirmation – Kirche Ade, sondern: Mitmischen, Einbringen und so aktiv Kirche mitgestalten.

-------------------------------------

Marlene bezeichnet sich als gläubige Christin. Von klein auf ist sie mit dem christlichen Glauben aufgewachsen. Ihre Eltern und besonders ihre Großeltern, so erzählt sie, haben ihr die Liebe zum Christsein vorgelebt. Marlene besuchte in Beelitz das Gymnasium. Sie hat nicht am Religionsunterricht teilgenommen. „In der Schule wurde man eher ausgelacht, wenn man erzählte, man glaubt an Gott“. Für sie war es sehr schwer, überhaupt christliche Menschen zu finden, mit denen sie über den Glauben sprechen konnte.

Der Konfirmandenunterricht bringt eine Wende in ihre Suche. Hier findet sie einen Ort, an dem sie offen über ihren Glauben sprechen kann. Mit weiteren sieben Konfirmand:innen und Pfarrer Olaf Prelwitz genießt sie den regelmäßigen Austausch über Glaubensfragen, diskutiert, lernt, erlebt die offene Form des Konficamps und ist glücklich mit der gefundenen christlichen Gemeinschaft. „Für mich war das eine ganz starke Zeit und ein Türöffner“. Die Aufforderung, als Konfirmand:in regelmäßig den Gottesdienst zu besuchen, bringt sie Stück für Stück näher zur Kirche. Erst übernimmt sie auf Zuruf kleine Aufgaben, später Lesungen und springt ein, wo Hilfe gebraucht wird. Sie wächst hinein und sie spürt: „Wenn ich aus dem Gottesdienst komme, fühle ich mich Gott näher“.

Lange bevor sie sich in der Gemeinde engagiert, singt sie begeistert im Schulchor. Sie liebt Soft-Rock-Pop und singt auch mal ein Solo. Wie es der Zufall oder die Vorsehung will, singt die Tochter von Kordula Döring, Gemeindepädagogin in Beelitz, im selben Chor und sie lernen sich kennen. Von da an beginnt sie sich im Kindergottesdienst, der Familienkirche oder auch auf dem Landesjugendcamp zu engagieren.

„Kirche kann so schön sein. Ich mag die Kirche, aber Kirche braucht auch Innovation. Die Gesellschaft verändert sich und was macht die Kirche? Ich mag unsere Gottesdienste und auch unsere Traditionen, dennoch könnte man modernere Lieder singen oder Texte in Übersetzungen lesen, die verständlicher sind“, meint sie beherzt und schiebt nach, wie sie sich über mehr gemeinschaftsstiftende Aktionen freuen würde. „Das Tauffest zum Beispiel in unserer Gemeinde war richtig schön“. Wünschen würde sie sich einen Gesprächskreis, in dem sie sich einfach austauschen kann über ihren Glauben, mit Gleichaltrigen und Gleichgesinnten. „Ich weiß, es braucht Menschen, die anpacken“, meint sie. „Ich bin bereit dazu und spreche junge Menschen an. Ich würde auch in Kitas und Schulen gehen und lade junge Menschen dazu ein. Damit habe ich kein Problem. Kirche sollte ihre Hand ausstrecken und zeigen, dass ihnen junge Menschen wirklich am Herzen liegen“. Sie hat häufig das Gefühl, in der Kirche hat niemand wirklich Lust auf Jugendliche. Die Veranstaltungen und Angebote sind sehr auf ältere Menschen ausgerichtet. Ihr fehlen attraktive Angebote für Jugendliche. Dabei braucht es aus ihrer Sicht gar nicht viel: Einen Ort, ein offenes Ohr und Bibelgeschichten, über die man sich austauschen kann und die für das eigene Leben Mut machen. Einfach Gemeinschaft.

Für sie beginnt jetzt nach den Ferien ein neuer Lebensabschnitt. Ihr Plan ist, in der Nähe zu studieren, am liebsten Politikwissenschaft. Was fest steht: Sie möchte sich weiterhin mit ihren Möglichkeiten für ihre Kirche engagieren und Mitglied im Kirchengemeinderat bleiben. Was für ein Hoffnungszeichen!

Von Beate Lindauer

Jubilate Deo mit 101 Jahren

Irmgard Schmidt singt immer noch im Kirchenchor ins Töplitz. Ein privat organisierter "Fahrdienst" macht dies möglich, erwähnt Pfarrerin Almut Gaedt (li).

Damals, vor fast einem Jahrhundert, gab es in ihrer Familie weder Fernseher und Radio. Dafür wurde in der Familie viel gespielt und gesungen. Das Singen ist Irmgard Schmidt über all die Jahre geblieben. Bis heute (!) geht sie zur Chorprobe und singt aktiv im Kirchenchor in Töplitz mit. Mit wachen Augen erzählt sie aus ihrem Leben, das Zeiten in Moll und Dur kennt.

-------------------------------------

Irmgard Schmidt sitzt in ihrem Wohnzimmer am Fenster in ihrem Sessel, als Pfarrerin Almut Gaedt und ich das Zimmer betreten. Die Sonne durchflutet mit ihrem Licht den ganzen Raum. Auf der Fensterbank steht ein kleiner Strauß mit Osterglocken aus dem Garten. Vor ihr liegt auf einem Tischchen eine Zeitschrift mit einem fast fertigen Kreuzworträtsel. Der Stock lehnt griffbereit daneben. „Die Beine machen nicht mehr so mit, aber der Kopf ist noch ganz wach“ erzählt die 101-jährige Töplitzerin. Mit einem verschmitzten „Und, was wollen Sie denn fragen“ steigen wir in ihr bewegtes Leben ein.

Ihre Sangeskarriere begann zuhause. Von klein auf wurde in der Familie gesungen. „Mein Vater und meine Mutter konnten gut singen“ und mit ihren drei Geschwistern kam ein kleiner Mini-Chor zustande. Es waren harte Zeiten damals und doch: „Es war eine schöne Zeit, in der wir viel gemeinsam gemacht haben“ betont sie, als machte sie sich gerade auf eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Alle Kinder hatten ihre Aufgaben und mussten mit anpacken. Treppe fegen. Kohlen aus dem Keller holen. Holz machen im Wald. Als ihr Vater vier Jahre arbeitslos wurde, die Mutter noch einmal schwanger, musste sie mit auf das ½ Morgen große Pachtland und die Roggenähren binden. „Das war eine, sehr, sehr schwere Arbeit“ kommt es aus ihr heraus, als könnte sie die körperliche Anstrengung förmlich spüren. Das gehörte selbstverständlich neben dem Singen und Spielen mit zum Alltag. „Wichtig war das Gemeinsame“, betont sie. Sie sagt dies vor dem Hintergrund, dass die Familie arm war und es gerade für Essen und Kleidung reichte. „Hungen mussten wir nie und meine Mutter hat uns immer hübsche Sachen zum Anziehen genäht“.

Am 01.01.1922 wurde Irmgard Schmidt als Älteste von vier Geschwistern in Lehnin geboren. Es waren entbehrungsreiche Zeiten, in die sie damals hineingeboren wurde. Eigentlich wäre sie gerne Säuglingskrankenschwester geworden, aber das konnte sich die Familie nicht leisten. Eine Möglichkeit, den Wunsch Säuglingsschwester zu werden, wahr werden zu lassen, eröffnetet ihr ihre Mutter: Werde Diakonisse. Mit gerade mal 14 Jahren besuchte sie 1937 für eine kurze Zeit die Klosterschule in Lehnin. Die Strenge und das Leben sagte ihr jedoch nicht zu und sie entschloss sich, einen anderen Weg einzuschlagen.

Ein „Pflichtjahr“ führte sie ins Pfarrhaus nach Töplitz. Bei dieser Gelegenheit lernte sie bei der Gemeindejugend ihren Mann kennen. „Das war da, wo jetzt die Garagen heute stehen“ erinnert sie sich und fröstelt bei dem Gedanken an das Jahr im Pfarrhaus. „Es war sooo kalt im ganzen Haus. Meine Stube hatte keinen Ofen. Ich habe so schrecklich gefroren“. Nach dem Jahr in Töplitz ging es für drei Jahre zur Ausbildung auf ein 600 Morgen Gut (150 ha) nach Mecklenburg-Vorpommern. Sie wurde Wirtschafterin und lernte alles, was man für einen großen Haushalt auf dem Land brauchte, Melken und Hühner versorgen inklusive. Täglich schrieb sich das Paar gegenseitig Briefe. Täglich! Mitten hinein in diese Zeit brach der Krieg aus. Ihr zukünftiger Mann wurde eingezogen. Sie griff häufig zu ihrer Ziehharmonika. Musik gab ihr Trost und Halt und half über das Heimweh hinweg. 1943, mitten im Krieg, haben sie geheiratet, nicht wissend, ob ihnen ein gemeinsames Leben vergönnt sein wird. Kriegsverletzt kam ihr Mann ´45 wieder. Es dauerte lange bis er wieder voll genesen war und Irmtraud ihm liebevoll seine Wunde versorgte bis schließlich eine Operation Linderung brachte.

Die Nachkriegsjahre blieben beschwerlich. Die Frage nach dem, was sie getragen hat in ihrem Leben, führte zu Psalm 23. Sie erinnert sich an das Bibelwort, „Der Herr ist mein Hirte“, das als Familienspruch damals über der Türe hing. Konkret erzählt sie von zwei Begebenheiten, in denen sie Bewahrung erfahren hat, in diesen damals schweren Zeiten, die vom Hunger geprägt waren.

´46 kurz nach dem Krieg, haben sie und ihr Mann einen eigenen Hausstand gegründet und kamen in einer Wohnung unter, die einem Gärtner gehörte. Dort half ihr Mann sporadisch aus. Aufgrund seiner Kriegsverletzung war er nicht in der Lage, seinen alten Beruf als Zimmermann auszuüben. Am Monatsende war die Miete fällig. 20 Mark. Sie ging mit ihrem Haushaltsbuch und den 20 Mark zum Bezahlen. Der Gärtner quittierte mit seiner Unterschrift den Erhalt der Zahlung. Zuhause angekommen, lagen die 20 Mark unangerührt im Buch. Was für ein Geschenk.

Das Paar bekam zwei Hühner geschenkt. Eines morgens lag eins davon tot im Stall. Es war noch warm und kurzerhand schlachtete Irmtraud Schmidt das Huhn, um wenigstens noch eine Mahlzeit daraus zuzubereiten. Die Todesursache kam dabei zu Tage: Das Huhn hatte Giftköder gefressen. Sie hat mit sich gerungen, `soll ich es kochen oder nicht`. „Wir hatten Hunger und ich habe aus Melde eine Art Spinat zubereitet“. Dann haben sie und ihr Mann sich bei Tisch angesehen und entschieden, das Huhn zu verspeisen. Sie haben damit gerechnet, dass sie vergiftet sterben, aber es auch Gott hingehalten. Sie haben überlebt. „Ja, es war und ist immer einer da, der uns beisteht“, resümiert Irmtraud Schmidt.

Als „Neu-Töplitzerin“ setzt sie den sonntäglichen Gang zum Gottesdienst fort. Bekommt über die Kirche Kontakt zur Frauenhilfe, die die Möglichkeit für Frauen bot, sich gesellschaftlich und gesellig zu engagieren. Damals noch eine Seltenheit. Hieraus erwuchs eine kleine Gruppe von sieben Frauen, die gerne sangen. Irmgard Schmidts Freude im Kirchenchor zu singen, ist seitdem umgebrochen. Gerne erinnert sie sich an die Zeit, in der sie im Bornimer Chor mitsang und dort anspruchsvollere Partitur angestimmt wurde. Zwar keine Oratorien, aber anspruchsvollere Sätze. „Das hat sehr viel Spaß gemacht“. Noch heute kommt sie regelmäßig zur Chorprobe ins Gemeindehaus. Eine Chorkollegin nimmt sie mit und bringt sie wieder nach Haus. Manchmal langweile sie sich heute im Chor „Ich kenne ja die meisten Lieder schon“, während die jüngeren Sänger:innen erst mal noch üben müssen. Mit 101 Jahren kann man sich das wirklich gut vorstellen.

Ihr Lieblingslied reicht bis in ihre Kindertage zurück. Das Lied von Johann Martin Miller „Was frag‘ ich nicht nach Geld und Gut“ begleitet sie zeitlebens. Auf die Frage hin, warum gerade dieses, antwortet sie: „Weil es einfach stimmt, was da drin steht“. Das sagt eine Frau, deren Leben geprägt war von Hunger und Krieg, aber auch vom Zusammenhalt in der Familie. Die Kirche und ihr Glaube haben sie all die Jahre getragen und begleitet.

Stimmern wir mit Irmtraud Schmidt in die letzte Strophe ihres Lieblingsliedes ein:

„Dann preis' ich laut und lobe Gott

und schweb' in hohem Mut,

und denk: es ist ein lieber Gott,

er meint's mit Menschen gut!

D'rum will ich immer dankbar sein

und mich der Güte Gottes freu'n!“

Letztes Jahr feierte Irmgard Schmidt ihren 100. Geburtstag.

Letztes Jahr feierte Irmgard Schmidt ihren 100. Geburtstag.

Wo heute das neue Kirchenkreiszentrum entsteht, hat Irmgard Schmidt die Junge Gemeinde besucht und erhielt dort wesentliche Glaubensimpulse für ihr Leben.

Der Dorfnetzwerker

Helmut Theo Herbert ist aktives Kirchengemeindemitglied in Lühsdorf – hier an seinem Lieblingsplatz in der Kirche.

Helmut Theo Herbert mag das Dorfleben und beschäftigt sich auf vielfältige Weise mit der „Dorfbewegung“.

Inzwischen ist der gebürtige Wuppertaler Helmut Theo Herbert einer von ihnen. Als er nach längerer Berlin-Brandenburg-Pendelei vor 5 Jahren mit seiner Frau Alexandra entschied, aus Berlin raus in ein 70 Einwohnende zählendes Dorf in Potsdam-Mittelmark zu ziehen, konnte selbst er nicht ahnen, wie positiv sich alles entwickeln wird.

Helmut Theo Herbert nahm vor fast 20 Jahren ein interessantes berufliches Angebot in der Hauptstadt an und zog mit seinen Kindern in die Metropole Berlin. Hier begegnete er seiner jetzigen Frau Alexandra auf einer Messe am Buffet. Sie war als Gründungscoach vor Ort und Helmut Theo Herbert am Überlegen, wie ihn seine Neigung zur Mediation in die Selbständigkeit führen kann. Aus der Selbständigkeit wurde nichts, aber Alexandra und er wurden ein Paar und heirateten 2011: Eine richtige Ost-West Beziehung mit Patchworkfamilie. Alexandra war es, die Helmut Theo Herbert erstmals mit nach Lühsdorf auf den Vierseithof ihrer Eltern nahm und ins Dorf einführte. In jeder freien Minute fuhren sie raus aufs Land und machten Urlaub vom Stadtleben. Sie besuchten die Dorffeste, lernten die Leute kennen und schätzen. Schließlich folgte die einzig richtige und logische Konsequenz: Gemeinsam zogen sie dauerhaft nach Lühsdorf.

Die Frage der Dorfbewohner:innen an den „Neuen“, „was machst Du eigentlich sonst so? Wir sehen Dich hier immer am Wochenende gemütlich Bier trinken und Grillen“, markierte einen Wendepunkt. Die Erkenntnis, einen Betriebswirt und Verwaltungsleiter, der im politischen Büro der EKD in Berlin beschäftigt war, im Ort zu haben, veränderte schlagartig die Situation. Für das Dorf stand fest: ‚Jungs, wir haben einen, der unsere Dorfkirche saniert‘! Die Probleme und was zu tun war, waren allen bewusst. Es brauchte einen der sagt ‚Ich mach‘ und Helmut Theo Herbert hat JA gesagt.

Tatkräftig machte er sich an die Arbeit. Die Sanierung an der neogotischen Saalkirche wurde nötig, weil 1901 bei der Berechnung der Statik ein Fehler passiert ist. Anstelle von drei benötigten Trägerbalken wurde nur einer eingesetzt. Die Last des Daches drückte auf die Außenmauern und verursachte erhebliche Schäden am Mauerwerk und den Wandmalereien. Es galt Fördermittel in Höhe von 227.000 € an Land zu ziehen. Das hieß Klinkenputzen bei den Fördertöpfen der EU, Stiftung Kirchbau, beim Kirchenkreis… Es war ein Glücksfall, dass Andrea Molkenthin, Beauftragte für Bau des Evangelischen Kirchenkreises Mittelmark-Brandenburg, genau zu diesem Zeitpunkt startete. „Sie weiß, wie es auf dem Bau zugeht und hat Sachverstand“, lobt Helmut Theo Herbert die Zusammenarbeit, die sehr befruchtend war. Die benötigten 227.000€ kamen zusammen und 2022 wurde die Sanierung abgeschlossen. Die Wandmalerei soll in einem nächsten Projekt mit Unterstützung weiterer Fördermittel erfolgen. 11.000 € Eigenmittel als Spende innerhalb von acht Monaten sind bereits gesammelt. „Unglaublich für so einen kleinen Ort, aber es funktionierte“, bekräftigt Helmut Theo Herbert mit strahlenden Augen.

Nach erfolgreicher Renovierung der Dorfkirche hat er die Feuertaufe bestanden. Für viele im Dorf stand fest: ‚Der Theo kann eigentlich auch Ortsvorsteher‘. 2019 wurde er offiziell gewählt und vertritt die Interessen von Lühsdorf auf kommunaler Ebene. Bescheiden, fast zurückhaltend erzählt er, wie mit diesem Amt der Einstieg in die Dorfbewegung in sein Leben kam. Netzwerken, schauen, wie es andere machen, verbinden, weiterdenken, über den Ort hinaus, auf Landesebene, im kirchlichen wie im kommunalen Leben. Für ihn verzahnt sich beides. In einem Ort wie Lühsdorf, in dem von den 70 Einwohnenden auch 40 Mitglied der Evangelischen Kirche sind, liegt das nahe. Er ist Ortsvorsteher und Mitglied im Gemeindekirchenrat, ist Mitglied des Kreiskirchenrates, Landessynodaler, arbeitet im Ausschuss für Gemeinde und Diakonie und sieht sich als „Kümmerer“ für die ländlichen Räume. In all seinem Tun ist ihm aber eines wichtig: Die Stärkung der Demokratie.

„Ich bin nicht parteipolitisch engagiert, aber Demokratie ist ein hohes Gut, das es zu schützen gilt. Politisch groß geworden bin ich mit Willy Brandt. Ein großartiges Vorbild für Demokratie, wie ich finde. ‚Mehr Demokratie wagen‘, ‚Berufsbildungsgesetz‘. ‚Arbeiterkinder auf die Uni‘. Das fand ich alles super. Ich habe geglaubt, das wird immer so weiter gehen, aber dass jetzt wieder Rechtsextreme Themen besetzen und man anfangen muss, Demokratie zu verteidigen, hätte ich nicht für möglich gehalten“.

Mit der Idee der verstärkten Ökonomisierung und Rationalisierung, die aus der Industrialisierung hervortrat, wurde seiner Ansicht nach Raubbau im ländlichen Bereich betrieben. Sparen, Sparen, Sparen beherrschte in den letzten 50 bis 60 Jahren das politische Handeln. „Da muss man sich nicht wundern, dass dadurch die politisch denkenden Menschen in den Dörfern weniger wurden und Gemeindeleben am sterben ist“. Die Sparmaßnahmen wurden vielfach auf den Schultern der Dorfbewohner ausgetragen. Politisch wird gegengesteuert. Die „Dorfbewegung Brandenburg – Netzwerk Lebendige Dörfer e.V.“ hat ein „Parlament der Dörfer“ für Brandenburg durchgeführt, welches vom Land Brandenburg als Gesprächspartner auf Augenhöhe akzeptiert wird.

Veränderungen gibt es in der Kirche gleichermaßen. Helmut Theo Herberts anfängliche Skepsis zum Kirchengemeindestrukturgesetz (KGSG) basierte auf derselben Sorge: Ländliche Räume könnten durch die anstehenden Sparmaßnahmen geschwächt werden. Als die Landessynode das Mindestmitgliederzahlengesetzt verabschiedete, das mindestens 300 Kirchenmitgliedern für eine Kirchengemeinde vorsieht, stieg seine Skepsis. Was jedoch passierte, überraschte ihn selbst: Durch die konkrete Arbeit hat er auf einmal viele interessante Menschen aus anderen Kirchengemeinden kennengelernt, zu denen er ohne diese Reform vermutlich nie Kontakt bekommen hätte. Er betont, „Aus dieser Reform ergeben sich ganz andere Möglichkeiten, die sich sonst nicht ergeben hätten. Es ist ein über den Tellerrand hinauskommen und trotzdem können wir noch unser eigenes Gemeindeleben gestalten“.

Auf die Frage, wie er sein Christ Sein, Demokratie, Kirche und sein gesamtes Engagement in Beziehung zueinander stellt, antwortet er: „Die Kirche ist zunächst mal basisdemokratisch aufgebaut. Hier ist eine ganz, ganz dicke Verbindung. Das macht es manchmal sehr kompliziert und umständlich, aber Demokratie ist eben halt von unten nach oben. Martin Luther hat das damalige System auf den Kopf gestellt und weise reformiert“. Aber auch die Bergpredigt ist ihm ein wichtiger Begleiter und Inspirator. Christsein bedeutet für ihn, nicht nur still im Kämmerlein zu beten, sondern offen nach außen zu treten. Christ Sein soll und darf sichtbar sein. Das ist ihm wichtig.

Helmut Theo Herbert blickt auf die letzten Jahre zurück. Berufliche Neuorientierung. Umzug nach Berlin. Verwaltungsleiter im politischen Büro der EKD. Die Liebe zu Alexandra. Das Dorf. Die Kirchensanierung. Der Weg war nicht immer klar. Jede Veränderung war ein Wagnis in ein unbekanntes Land mit unbekanntem Ausgang. Als Vater, Ehemann, Christ, Verwaltungsleiter, Ortsvorsteher, Synodaler, Lektor, Kümmerer, Gestalter und Netzwerker hat er wertvolle Erfahrungen gesammelt.

„Jetzt“, sagt er, „ist all mein Engagement sinnvoll, wird gebraucht und es kommt unglaublich viel zurück“. Und er freut sich auf die nächsten Jahre.